ar

الأسماء في صفحات التنقل

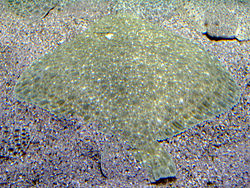

カレイ目(学名:Pleuronectiformes)は、硬骨魚類の分類群の一つ。2亜目14科134属で構成され、カレイ・ヒラメ・ウシノシタなど、海底で暮らす底生性の魚類を中心に678種が記載される[1]。ごく薄い扁平な体と左右どちらか一方に偏った両眼を特徴とし、水産資源として重要な食用魚が多数含まれる[1]。

カレイ目の魚類はほとんどが海水魚で、沿岸の浅い海から深海まで幅広い分布域をもつ[1]。約10種が淡水のみに生息するほか、20種程度がときおり淡水域に進出することが知られている[1]。

海底付近であまり遊泳せずに暮らす底生魚のグループであり、水底で有眼側が上になるように横倒しになって生活する。泳いで移動するときも有眼側が上、無眼側が下となっている。一般的に両眼は大きく体側面から突出しており、体を砂地に潜らせた状態でも周囲を見渡すことができる[1]。

卵は分離性浮遊卵で、沿岸から離れた沖合の表層で孵化する。仔魚は一般的な魚類と変わらない形態をもつが、成長につれて体の扁平化と眼球の移動が生じ、海底に着床する。この変態の過程で、沖合から沿岸に向かって接岸回遊を行うものもいる。

カレイ目は他の一般的な魚類とは異なり、左右非対称の体をもつことが最大の特徴である[1]。通常は頭部の左右に1個ずつある眼が、左右どちらか片側に2個とも集まっている。このため体を側面から見ると、両眼のある側(有眼側)と眼がない側(無眼側)に分かれている。有眼側には褐色から黒色などさまざまな体色があるが、無眼側は白っぽい色をしていることが多い。

カレイ目魚類は著しく左右に平たく側扁した、円形から楕円形の体型をもつ[1]。有眼側はやや丸みを帯びる一方、無眼側は一様に平たい[1]。左右非対称なのは眼の位置と体色だけではなく、内臓も無眼側に偏っている。背鰭と臀鰭の基底は非常に長く、体の上縁と下縁の大半を覆う。

鱗の形状は円鱗・櫛鱗などさまざま[1]。鰓条骨は通常6-7本で、まれに8本[1]。ほとんどの場合、成魚は鰾をもたない[1]。

左右非対称が特徴のカレイ目だが、生まれたばかりの仔魚は普通の魚と同じように左右対称の体をもつ。仔魚は体長5-120mm(一般に10-25mmが多い)に成長した時点で変態を行い、片方の眼が反対側へと頭頂部を越えて移動する[1]。右側に両眼の集まった個体を右側眼(dextral)、左側の場合を左側眼(sinistral)と呼び、通常は種によっていずれかに定まっている[1]。

変態の過程では頭蓋骨・神経・筋肉の複雑な構造変化が生じることが知られており、歯牙発生、鱗の配列および対鰭の構造にも非対称化の影響が認められる[1]。

俗に「左平目(ひらめ)に右鰈(かれい)」といわれる通り、ヒラメとカレイ類では有眼側が左右逆になっている。一般的にカレイ類は体の右側に眼をもつ右側眼、ヒラメは左側眼である。言い換えれば、眼が上になるように置いたとき、頭が右向きになるのがカレイ、左向きならヒラメであるとされる。ただし目の向きが逆の個体がしばしば見つかり、少数ならばただの奇形であるがヌマガレイ(カレイ科)など視神経の走り方からすると右に目がある仲間のはずなのに、アラスカ沿岸の7割と日本近海のほぼ全部が左側眼と奇形のほうが普通という状況で、他にカレイ目全般の祖先形に近いボウズガレイも右側眼と左側眼がほぼ同数である[2]。

また、「平目は鰈より大きい」ともいわれるが、これにも例外がある。カレイの仲間のオヒョウは体長2m、体重200kg に達するものもある。

決定的な違いは食性と口の形である。 カレイの仲間は砂の中の小さな虫を食べるため、口は小さい。一方ヒラメは小魚やエビなどを捕食するため、口は大きく(このため東北地方では「オオクチガレイ」という別名がある[2])、鋭い歯が生えている。ただしこれも厳密には例外があり、前述のボウズガレイは「カレイ」と名がつくが口が大きい。

カレイ目にはNelson(2006)の体系においてボウズガレイ亜目・カレイ亜目の2亜目の下、14科134属678種が認められている[1]。日本で食用魚としてなじみの深いカレイ・ヒラメ類の多くは、カレイ亜目のカレイ科・ヒラメ科にそれぞれ属する。

本目そのものの単系統性は確かなものと考えられているが、内部の系統関係については1990年代以降、大幅に変更が加えられている[1]。ウシノシタの仲間はかつて独立のウシノシタ亜目としてまとめられていたが、Nelson(2006)以降はカレイ亜目に含められるようになっている[1]。従来から用いられていた鰭の棘条の有無や尾鰭の骨格に加え、第一脊椎や背鰭を支える骨格の形態などが新たな分類形質として利用されている。

ボウズガレイ亜目 Psettodoidei はボウズガレイ科のみ、1科1属3種からなる。骨格上の特徴として、基蝶形骨および口蓋骨の歯をもつこと、上主上顎骨が大きいことなどが挙げられる[1]。

ボウズガレイ科 Psettodidae は1属3種からなり、他のすべてのカレイ目魚類の起源となったグループと考えられている[1]。同じ種類でも眼の左右は一定でなく、右側眼と左側眼の個体がほぼ同数現れる[1]。

背鰭の前端が眼の位置よりも後方にあること、背鰭・臀鰭・腹鰭に棘条を備えることが他科にはみられない原始的な特徴である[1]。腹鰭はほぼ左右対称で、体長は60cmほど。上顎を構成する骨の形態から、スズキ類との近縁関係が示唆されている[3]他、フランスの上始新世の地層から発見されたAmphistiumという化石魚が目こそ頭の左右にあるがボウズガレイとマトウダイ双方に似ていることから、スズキ目から進化した魚のうち途中からマトウダイと別れた系統がカレイ目ではないかという説を松原喜代松はあげている[2]。

カレイ亜目 Pleuronectoidei は3上科13科133属675種からなる。ボウズガレイ亜目とは異なり、背鰭の前端は眼の位置に達し、背鰭と臀鰭は軟条のみで構成される[1]。基蝶形骨および口蓋骨の歯をもたず、上主上顎骨は痕跡的あるいは欠いている[1]。

コケビラメ上科 Citharoidea はコケビラメ科のみ、1科5属6種で構成される。背鰭・臀鰭の棘条は失っている一方で、腹鰭には棘条を残しており、カレイ亜目の中ではもっともボウズガレイ亜目に近い一群とみなされている。

コケビラメ科 Citharidae は5属6種。日本からオーストラリアにかけての西部太平洋・インド洋・地中海に分布。鱗が大きく特徴的で、腹鰭の基底は短い。左側眼・右側眼の両方の種類がいて、種の中では向きが統一されている。

ウシノシタ上科 Soleoidea は8科65属356種を含む。

パラリクトデス科 Paralichthodidae は1属1種。右側眼で、南アフリカ近海に分布する。以前はカレイ科に含められていた。背鰭の起始部は眼の手前にある。

アキルス科 Achiridae は7属33種で構成される。右側眼。南北アメリカ大陸沿岸のみに分布するグループである。ほとんどが海水魚だが、汽水・淡水域に進入する種もいる。本科およびササウシノシタ科・ウシノシタ科はかつてウシノシタ亜目(いわゆるシタビラメ類)としてまとめられていたが、現在ではカレイ亜目に含められている。本科魚類はウシノシタ類としては体高が高く、体が円形に近い種が多い。背鰭と尻鰭は尾鰭とは連続しない。有眼側の腹鰭は臀鰭と連続する。

ロンボソレア科 Rhombosoleidae は9属19種からなる。右側眼。分布は南半球に限られ、オーストラリア・ニュージーランド近海が中心。腹鰭は左右非対称で、有眼側の基底が長く、臀鰭と連続する種類もいる。もとはカレイ科の一亜科であった。

アキロプセッタ科 Achiropsettidae は4属6種を含む。左側眼。南半球のみ、特に南極海周辺に分布する。極端に平べったい体をしている。胸鰭を欠くという際立った特徴を持つ。かつてはダルマガレイ科に所属していたが、肉間骨をもたないなど形質の違いが多いことから独立の科とされた。

ベロガレイ科 Samaridae は3属20種。右側眼。熱帯・温帯域の深海に生息する。側線は退化的な場合がある。以前はカレイ科に所属。

カワラガレイ科 Poecilopsettidae は3属20種で構成される。右側眼。熱帯・温帯域の深海に分布し、日本近海からはカワラガレイ1種のみが知られる。かつてはカレイ科に所属していた。背鰭の起始部は眼の直上にある。

ササウシノシタ科 Soleidae は35属130種。右側眼。世界の熱帯から温帯域の沿岸に分布し、水産資源として重要な種類を多く含む。日本近海にはササウシノシタ・シマウシノシタ・ミナミウシノシタなどが生息する。背鰭・臀鰭が尾鰭と連続する種としない種がある。腹鰭と臀鰭は連続しない。毒腺をもつ種類(Pardachirus marmoratus)が知られる。

ウシノシタ科 Cynoglossidae は2亜科3属127種。ササウシノシタ科とは反対に、左側眼である。胸鰭を欠き、尾鰭は小さく背鰭・臀鰭と連続する。眼は極端に小さく退化的である。アカシタビラメ、イヌノシタ、クロウシノシタなどが食用として利用される。体長は30cmに満たない種類が多い。

カレイ上科 Pleuronectoidea は4科63属313種を含む。

スコプタルムス科 Scophthalmidae は4属8種からなる。左側眼。大西洋北東部を中心に分布する。左右の鰓膜が癒合しないことが、他のカレイ上科の仲間とは異なる原始的な特徴である。腹鰭の基底は長い。西欧では「ターボット」と呼ばれ水産資源として重要視されるが、日本近海には分布していない。最大で体長1mに達する。

ヒラメ科 Paralichthyidae は16属105種で構成される。ほとんどの種類は左側眼。熱帯から温帯にかけての温暖な海に生息する。一般的に口は大きく、鋭い歯が並ぶ。腹鰭は基底が短く、ほぼ左右対称。ヒラメ、ガンゾウビラメ、タマガンゾウビラメ、テンジクガレイ、メガレイなどが食用魚として漁獲される。ヒラメも参照のこと。

約20属160種からなり、カレイ上科の中では最大のグループである。ヒラメ科と同じく、左側眼で温暖な海に分布する。腹鰭は左右非対称で、有眼側の基底部分が長い。筋肉の中に「肉間骨」と呼ばれる小さな骨が多数存在しているため、食用として利用されることは比較的少ない。ダルマガレイ、トゲダルマガレイ、コウベダルマガレイなど。

カレイ科 Pleuronectidae は5亜科23属60種を含む。眼は原則的には右側(例外はヌマガレイなど)。腹鰭は左右対称で、側線は体の両側でよく発達している。食用魚として重要な種類が多数所属する。ヒラメ科とは異なり、北半球の寒冷な海域を中心に分布する。大型の口を持つ魚食性の種類(カラスガレイなど)と、小さな口の小動物食性の種類(マガレイ、マコガレイなど)がいる。カレイも参照のこと。

次のような系統樹が得られている。ヒラメ科は少なくとも2つのクレードに分割される[4]。

カレイ目Achiropsettidae+Rhombosoleidae

ヒラメ科 (Cyclopsetta・Syacium・Citharichthys・Etropus)

ヒラメ科 (Xystreurys・Pseudorhombus・Ancylopsetta・Paralichthys)