ar

الأسماء في صفحات التنقل

Cafeteria roenbergensis ist eine Art im Meer lebender einzelliger Flagellaten aus der Gattung Cafeteria innerhalb der Stramenopilen. Es sind kleine, bakterienfressende (bakterivore) Einzeller, die im Nanoplankton zu finden sind.

Die Zellen sind nierenförmig und seitlich abgeflacht. Sie sind rund vier bis sechs Mikrometer lang und 4 bis 4,5 Mikrometer breit. Sie besitzen keine feste Zellhülle, also weder Zellwand noch Pellicula. Ihnen fehlt die Lorica (kelchartige Zellhülle) anderer Bicosoecida. Die zwei Geißeln setzen unterhalb der Spitze (subapikal) an, häufig innerhalb einer auffälligen Tasche, über der eine lippenähnliche Struktur hängt. Die Ansatzstelle der Geißeln ist als die Bauchseite (Ventralseite) definiert. Die vorne sitzende, jüngere Geißel weist meist direkt nach vorne, die hintere, ältere nach hinten. Die vordere Geißel schlägt mit einer Frequenz von rund 20 Hertz. Sie besitzt zwei Reihen von Haaren an gegenüberliegenden Seiten der Geißel. Pro Reihe stehen rund 25 Haare pro Mikrometer. Sie sind rund 1,2 bis 1,4 Mikrometer lang, gemessen ohne terminale Filamente: diese bestehen aus einem mittleren langen und zwei seitlichen kürzeren. Die hintere Geißel ist glatt. Beide Geißeln sind etwa gleich lang mit einer Länge zwischen fünf und acht Mikrometern. Der Zellmund (Cytostom) befindet sich ebenfalls auf der Bauchseite, rechts der Zellmitte.

Jede Zelle hat einen eiförmigen Zellkern in der Mitte der Zelle. Der in der Erstbeschreibung beobachtete große perinukleare Raum dürfte ein Präparationsartefakt sein.[1] Des Weiteren gibt es drei bis fünf Mitochondrien, die eiförmig sind und die für Stramenopile charakteristischen tubulären Cristae besitzen. An der Bauchseite befindet sich ein Golgi-Apparat. Am Hinterende der Zelle befinden sich meist zwei oder drei Vakuolen mit Überresten verdauter Bakterien. In länglichen, verzweigten Vesikeln befinden sich dreiteilige Haare wie auf der vorderen Geißel.

Ein besonderes Merkmal von Cafeteria roenbergensis ist das Vorkommen von Extrusomen. Dies sind ejektile Organellen, die in einem charakteristischen Muster auf der Zelloberfläche verbreitet sind, besonders nahe dem Zellmund (Cytostom). Sie sind flaschenförmig, mit der Spitze ins Zellinnere.

Der Geißelapparat ist die Struktur, aus der die beiden Geißeln entspringen. Er besteht bei Cafeteria roenbergensis aus zwei Basalkörpern, drei Mikrotubuli-Wurzeln, einem gegabelten Rhizoplast, verbindenden Fasern zwischen Basalkörpern und Mikrotubuli-Wurzeln sowie sekundären Mikrotubuli des Cytoskeletts.

Die beiden Basalkörper bilden einen Winkel von etwa 60° bis 80°. Sie sind durch zwei deutlich gestreifte Bänder, die an den beiden Seiten stehen, miteinander verbunden. Die Übergangszone jedes Basalkörpers enthält eine Basalplatte mit einem zentralen Axosom an oder nahe dem Plasmalemma.

Eine der drei Mikrotubuli-Wurzeln setzt am vorderen Basalkörper an und ist mit sekundären Cytoskelett-Mikrotubuli assoziiert. Dies ist ein häufiges Merkmal von Stramenopilen. Die anderen zwei Mikrotubuli-Wurzeln setzen am hinteren Basalkörper an. Die distalen Enden der zwei hinteren Wurzeln überlappen nicht. Die breitere der beiden Wurzeln besitzt zwölf Mikrotubuli und ist distal in drei Untereinheiten geteilt. Die Mikrotubuli-Bänder, die diesen drei Untereinheiten entspringen, definieren den Zellmund.

Cafeteria roenbergensis ist weltweit in allen Meeresgebieten zu finden und kommt bis in die Tiefsee vor.[2] Die Art ist, wie auch andere Arten der Gattung, bislang nur im Salzwasser nachgewiesen. C. roenbergensis ist Bestandteil des frei im Wasser schwebenden Nanoplanktons, kann sich aber auch mit der hinteren Geißel an Substraten festheften. Es wurde u. a. in atlantischen Tiefseesedimenten aus 2300 m Meerestiefe nachgewiesen.[3] Cafeteria roenbergensis ist eine der häufigsten und verbreitetsten Arten des heterotrophen Nanoplanktons. Es bildet Bestände von mehreren Hundert Zellen pro Milliliter und kann 10 bis 20 Prozent des heterotrophen Nanoplanktons ausmachen.

Cafeteria roenbergensis ernährt sich vor allem vom Bakterioplankton und kleinen Eukaryoten des Meerwassers, welches es durch das Cytostom einstrudelt und durch Phagocytose aufnimmt. Es wird dabei als eine der ökologisch wichtigsten Arten zur Regulation der Bakterienvorkommen unter dem marinen, heterotrophen Nanoplankton betrachtet. Auf diese Rolle im marinen Nahrungsnetz spielt gemäß einem der Erstbeschreiber, David Patterson, auch der Gattungsname Cafeteria an, während das Art-Epitheton roenbergensis sich auf das dänische Dorf Rønbjerg bezieht, in dessen Nähe die Art das erste Mal gefunden wurde.[4]

Auf einer festen Oberfläche sitzende (sessile) Zellen ruhen auf der Spitze der hinteren Geißel. Im Gegensatz zur verwandten Gattung Bicosoeca kann sie sich mit der Geißel aber nicht an das Substrat heranziehen. Die vordere Geißel erzeugt hingegen durch schraubige Bewegungen einen Wasserstrom zum Zellkörper hin. Dieses Verhalten ist charakteristisch für die Gruppe der Bicosoecida.

Es vermehrt sich durch einfache Zellteilung, eine sexuelle Vermehrung ist ebenso wenig bekannt wie Dauerstadien, z. B. Zyste.

Fressfeinde sind bis jetzt keine identifiziert worden. Jedoch können Viren den Zusammenbruch von Cafeteria-Populationen bewirken.[5]

Cafeteria roenbergensis ist die einzige näher untersuchte Art der Gattung. Sie wurde 1981 in einer Wasserprobe aus dem dänischen Limfjord entdeckt und 1988 von Fenchel und Patterson erstbeschrieben. Aufgrund des Fehlens einer Lorica wird die Gattung zusammen mit Pseudobodo in die Familie Cafeteriaceae gestellt. Der Aufbau des Geißelapparats und der Mikrotubuli-Bänder ist charakteristisch für Bicosoecida.

Untersuchungen von rRNA-Sequenzen an Cafeteria roenbergensis und anderen Stramenopilen haben ergeben, dass die Bicosoecida eine basale Gruppe der Stramenopilen darstellen.[6][1]

Die Spezies wird von dem Riesenvirus Cafeteria-roenbergensis-Virus (CroV) parasitiert.

Cafeteria roenbergensis ist eine Art im Meer lebender einzelliger Flagellaten aus der Gattung Cafeteria innerhalb der Stramenopilen. Es sind kleine, bakterienfressende (bakterivore) Einzeller, die im Nanoplankton zu finden sind.

Cafeteria roenbergensis is a small bacterivorous marine flagellate. It was discovered by Danish marine ecologist Tom Fenchel and named by him and taxonomist David J. Patterson in 1988. It is in one of three genera of bicosoecids, and the first discovered of two known Cafeteria species. Bicosoecids belong to a broad group, the stramenopiles, also known as heterokonts (Heterokonta) that includes photosynthetic groups such as diatoms, brown, and golden algae, and non-photosynthetic groups such as opalinids, actinophryid "heliozoans", and oomycetes. The species is found primarily in coastal waters where there are high concentrations of bacteria on which it grazes. Its voracious appetite plays a significant role in regulating bacteria populations.

Cafeteria roenbergensis is a slightly flattened, kidney-shaped bicosoecid. Its cell typically measures between 3 and 10 μm and it has a volume of around 20 μm³.[2] It is colorless and has two unequally sized flagella. The smooth flagellum, angled posteriorly, is shorter, and attaches to substrates in non-motile cells, but trails behind in motile cells. The hairy flagellum points forward in an arc in sessile cells. Cafeteria is a eukaryotic organism, so it contains the typical organelles such as mitochondria and nuclei.[2]

Cafeteria roenbergensis reproduces asexually via binary fission, first replicating the flagella and internal organelles before the cell divides. No sexual activity is known for this species. Cells can replicate in under 10 hours.

Cafeteria roenbergensis is a suspension feeder, meaning that it feeds by filtering suspended bacteria, its primary food source, and other particulate matter from the water.[3] Its two flagella facilitate feeding, locomotion and attachment to substrates. The anterior flagellum is responsible for locomotion and feeding. It propels the cell in a swift spiral movement. During feeding, it beats at about 40 times per second to create a current of water that moves about 100 micrometers/second. This current brings bacteria to its mouthparts. The food is ingested below the base of the flagella, which is referred to as the ventral side. In nonmotile C. roenbergensis cells, (cells that prefer to anchor themselves to a substrate) the posterior flagellum helps attach the organism to a substrate while it is feeding.[4] The flagella are anchored by 'rootlets' ribbons and subcellular ropes. They act as a skeleton and also support the mouth region.

Bacterivorous nanoflagellates, the general group to which C. roenbergensis belongs, make up a significant portion of the oceans' protozoan communities, as well as those in freshwater, soils and other habitats. They are reported to be the primary consumer of bacteria in many habitats, controlling bacterial populations as they "graze".[5]

Cafeteria roenbergensis has been found in all oceans examined, but is especially common in coastal waters.[6] These protists occur in a type of biosphere known as "microbial assemblages". This means that they are present at such low abundances, that they are not easily detected, and can only be retrieved and isolated using specialized isolation techniques such as flow cytometry.[7] Ishigaki and Sleigh (2001) found that C. roenbergensis ceased to reproduce when the concentration of bacteria that they were grazing on became less than 2.0×107 cells ml−1.[8] Other flagellates were able to multiply at much lower bacterial concentrations, indicating that bacterial concentration is a limiting factor for Cafeteria. Flagellates have varying abilities to gather bacteria to their mouths with their flagella, and this study suggests that the abilities of Cafeteria species may be inferior to other flagellates, since Cafeteria are usually specific to niches with high concentrations of bacteria.[3]

A giant virus, Cafeteria roenbergensis virus (CroV) infects and causes the lysis of C. roenbergensis.[9] The impact of CroV on natural populations of C. roenbergensis remains unknown; however, the virus has been found to be very host specific, and does not infect other closely related organisms.[3] C. roenbergensis is also infected by a second virus, the Mavirus virophage, which is only able to replicate in the presence of CroV.[10] This virus interferes with the replication of CroV, which leads to the survival of C. roenbergensis cells. Mavirus is able to integrate into the genome of cells of C. roenbergensis, and thereby confer immunity to the population [11]

Cafeteria is categorized in a group called the "Heterotrophic group". It has one other known species in its genus, Cafeteria minuta, which was found living in tropical marine sediments by Larsen and Patterson in 1990.[5]

Marine biologist Tom Fenchel, one of the two species authorities who first described C. roenbergensis, is credited with having joked about the chromalveolate's name: "We found a new species of ciliate during a marine field course in Rønbjerg and named it Cafeteria roenbergensis because of its voracious and indiscriminate appetite after many dinner discussions in the local cafeteria."[12]

Cafeteria roenbergensis has a highly compact mitochondrial genome that includes less than 3.4% introns. Some sources hold that its mitochondrial genome contains no introns at all.[13] The mitochondrial translation code in C. roenbergensis is not standard in comparison to its closest known relatives, Phytophthora infestans and Ochromonas danica. Instead of acting as a stop codon, in Cafeteria, UGA codes for tryptophan.[14]

Because they are easy to grow in culture, Cafeteria roenbergensis has been subject to a diversity of more detailed studies, such as genomic and ecological studies that have revealed that this species has the most functionally compact DNA amongst eukaryotes.[6] While in culture, Cafeteria are fed Vibrio bacteria. In a test conducted by Park and Simpson in 2010, it was found that Cafeteria cells grow best in salinities of 3 ppm to 100 ppm, but cannot survive at concentrations any higher.[15]

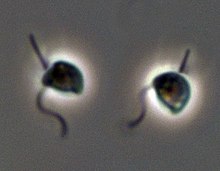

Two living cells of C. roenbergensis. Light micrograph. The cells are about 6 µm long. The anterior flagellum beats with an undulating pattern, the posterior (recurrent or smooth) flagellum usually holds the cell to the substrate.

Two living cells of C. roenbergensis. Light micrograph. The cells are about 6 µm long. The anterior flagellum beats with an undulating pattern, the posterior (recurrent or smooth) flagellum usually holds the cell to the substrate. Cafeteria roenbergensis is a small bacterivorous marine flagellate. It was discovered by Danish marine ecologist Tom Fenchel and named by him and taxonomist David J. Patterson in 1988. It is in one of three genera of bicosoecids, and the first discovered of two known Cafeteria species. Bicosoecids belong to a broad group, the stramenopiles, also known as heterokonts (Heterokonta) that includes photosynthetic groups such as diatoms, brown, and golden algae, and non-photosynthetic groups such as opalinids, actinophryid "heliozoans", and oomycetes. The species is found primarily in coastal waters where there are high concentrations of bacteria on which it grazes. Its voracious appetite plays a significant role in regulating bacteria populations.

Cafeteria roenbergensis est une espèce d'algues bactérivore marines flagellées hétérocontées de la famille des Cafeteriaceae. Elle a été découverte par le biologiste marin danois Tom Fenchel et nommé par lui et le taxinomiste David J. Patterson (en) en 1988. Elle appartient à l'un des trois genres de Bicosoecidae (d), et le premier découvert de deux espèces connues de « cafétéria ». Les Bicosoeca (en) appartiennent à un large groupe, les straménopiles, qui comprend les diatomées, les algues brunes et dorées collectivement appelées heterokonta, les protozoaires tels que les opalinides et les actinophryid heliozoa et les champignons oomycètes. L'espèce vit principalement dans les eaux côtières ayant de fortes concentrations de bactéries sur lesquelles elle "broute". Son appétit vorace joue un rôle important dans la régulation des populations de bactéries[2].

Cafeteria roenbergensis est une espèce d'algues bactérivore marines flagellées hétérocontées de la famille des Cafeteriaceae. Elle a été découverte par le biologiste marin danois Tom Fenchel et nommé par lui et le taxinomiste David J. Patterson (en) en 1988. Elle appartient à l'un des trois genres de Bicosoecidae (d), et le premier découvert de deux espèces connues de « cafétéria ». Les Bicosoeca (en) appartiennent à un large groupe, les straménopiles, qui comprend les diatomées, les algues brunes et dorées collectivement appelées heterokonta, les protozoaires tels que les opalinides et les actinophryid heliozoa et les champignons oomycètes. L'espèce vit principalement dans les eaux côtières ayant de fortes concentrations de bactéries sur lesquelles elle "broute". Son appétit vorace joue un rôle important dans la régulation des populations de bactéries.