fr

noms dans le fil d’Ariane

分類 界 : 動物界 Animalia 門 : 脊索動物門 Chordata 亜門 : 脊椎動物亜門 Vertebrata 上綱 : 魚上綱 Pisciformes 綱 : 硬骨魚綱 Osteichthyes 目 : サケ目 Salmoniformes 科 : サケ科 Salmonidae 亜科 : サケ亜科 Salmoninae 属 : タイセイヨウサケ属 Salmo 種 : タイセイヨウサケ S. salar 学名 Salmo salar

分類 界 : 動物界 Animalia 門 : 脊索動物門 Chordata 亜門 : 脊椎動物亜門 Vertebrata 上綱 : 魚上綱 Pisciformes 綱 : 硬骨魚綱 Osteichthyes 目 : サケ目 Salmoniformes 科 : サケ科 Salmonidae 亜科 : サケ亜科 Salmoninae 属 : タイセイヨウサケ属 Salmo 種 : タイセイヨウサケ S. salar 学名 Salmo salarタイセイヨウサケ (大西洋鮭、学名 ラテン語: Salmo salar, 英語: Atlantic Salmon, ドイツ語: Atlantischer Lachs)は、サケ目サケ科に属する魚である。各国の北大西洋とその流入河川に広く分布する。タイセイヨウザケと連濁して発音したり、英読の仮名転写で「アトランティック(またはアトランチック)サーモン」とも呼ばれる。日本の場合、流通・加工業者や釣り人のみならず、後者のアトランティックサーモンの名で知られることが多い。

元来英語の"Salmon"や同系の欧州の語彙が指す魚はこの種である。そのため欧州やアフリカ諸国、中近東といったユーラシア大陸西部では、単に英語で"Salmon"といえば通常このタイセイヨウサケ(またはタイセイヨウサケ属の同属他種との交配も含む多様な人為的改良種)のことを指し、マレーシアや中国、台湾、日本などユーラシア大陸東部のアジア諸国の多くではシロザケを主としてタイヘイヨウサケ属(Oncorhynchus)を指すことが一般的である。

現在ではダムの建設や水質汚染により野生個体群の資源量が減少したことと、海中飼育が容易で飼料の種類や飼育方法により食味を調整しやすく、天然漁獲の個体と違い寄生虫の懸念が少ないため、市場に流通する大半が養殖物である。

成魚の頭部は比較的小さく、体高は低い。頭部から背部にかけて黒点が散在する。スモルト(降海する幼魚)の体側は銀色で、背部は暗い青緑色。サケ類の中では比較的大型で、成魚の全長は平均90から110cm(大きな個体では全長150cm、体重40kg以上に達する)。大半はシロザケのように1回の産卵で死滅するが、同属のブラウントラウト(S. trutta, 茶色マス)やニジマス(Oncorhynchus mykiss, テツ)のように遡上・産卵・降海を複数回繰り返す個体も存在し、中には10年以上生きる例もごく稀にある。

いくつかの湖と流入河川では陸封型がみられる。

サケ科魚類最大の特徴である母川回帰本能により、成魚は生まれた川に遡上して9月から11月に産卵を行う。遡上の時期は3月から5月にかけての春先と夏季、産卵直前である。春先と夏季に遡上した個体は秋の産卵期まで暫く河川で過ごす。産卵後の親魚の大半は死滅するが、再び降海・遡上する個体もいる。

孵化した稚魚は初期はプランクトン、ある程度成長すると水生昆虫や小エビ、小魚等を食べて成長したのち降海する。孵化した稚魚が降海するまでの淡水域で暮らす期間がサケ類の中では比較的長く、場所によりその期間が大きく異なる。イギリスの例では、ロンドン周辺のテムズ川では大半の稚魚の河川残留期間が約1年であるに対し、スコットランド北部の河川では4年以上残留することもある。

降海した幼魚は北極圏に近い大西洋北部の海域を目指す。そこでは、多くの降海型サケ科と同様、イカ、カイアシ類、エビ、アミ、魚類等を捕食しながら1年から4年かけて成魚へと成長する。

主にムニエルやフライ、コショウと塩でシンプルな味付けをした素焼、燻製(スモークサーモン、ロックスなど)等にする。 刺身、寿司ネタ、煮物、塩蔵品(グラブラックスなど)としても利用できる。卵巣(筋子、イクラ)も賞味される。 日本でも寿司ネタとして扱われる「サケ」は、ニジマスの降海型個体(いわゆるスチールヘッド)を養殖したサーモントラウトの他、養殖アトランティックサーモンが使われることがある。

尚、別種であるマスノスケが鮮魚店などでは「キングサーモン」の名称で販売されていることが多いが、タイセイヨウサケ(アトランティックサーモン)が同じ「キングサーモン」の名称で並べられている場合も多い。

英国や北欧の他、ロシア西部に至るまで北大西洋に面する多くの国々では、古くから釣りの好対象として親しまれてきた。北米ではセントローレンス川河口にあたる、カナダのケベック州ガスペ半島にはタイセイヨウサケが遡上する大小様々な支流が無数にあり、北米におけるタイセイヨウサケ釣りのメッカとなっている他、カナダの大西洋沿岸全域や米国のメイン州をはじめニューイングランド地方一帯の河川の多くにも生息しており、各自治体にもよるが、入漁料 (license fee) を支払えば料金に応じた制限数量内で許可されていることが多い。

タイセイヨウサケはチリ、カナダ、ノルウェー、ロシア、イギリス、オーストラリアのタスマニア州などで大量に養殖されている。養殖されているタイセイヨウサケはほとんどがヨーロッパの個体群を祖先としているため、北米東海岸では養殖場から逃げたサケが野生のサケと交雑して起こる遺伝子汚染が懸念されている。北米西海岸では逃げたタイセイヨウサケが外来種として定着し、タイヘイヨウサケ属の個体群と限られた資源を巡って競争する可能性が懸念されている[2] 。また、病気の予防のために投与される薬品、餌の食べ残し、サケの排泄物による養魚場周辺の水質汚染の可能性も無視できない。

Salmonid production in tonnes by species 1982 2007 種 天然 養殖 天然 養殖 タイセイヨウサケ 10,326 13,265 2,989 1,433,708 スチールヘッド 171,946 604,695 ギンザケ 42,281 2,921 17,200 115,376 マスノスケ 25,147 8,906 11,542 カラフトマス 170,373 495,986 サケ 182,561 303,205 ベニザケ 128,176 164,222 Total salmonid production 1982 2007 tonnes percent tonnes percent 天然 558,864 75 992,508 31 養殖 188,132 25 2,165,321 69 合計 746,996 3,157,831養殖技術が確立しているタイセイヨウサケに、マスノスケ(キング・サーモン)の成長促進遺伝子を組み込んだ種の開発が実用化段階にあり、2010年現在、アメリカ政府(アメリカ食品医薬品局)の認可を待っている状態にある。認められれば、アメリカ国内における遺伝子組み換え動物による食品第一号となる[3]。

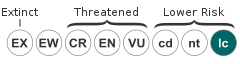

米国メイン州のメイン湾個体群(セントクロワ川(英語版)河口を除くケネベック川下流の支流を母川とする個体群)は、絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律により絶滅危機("endangered")個体群に指定されている。[4]

タイセイヨウサケ (大西洋鮭、学名 ラテン語: Salmo salar, 英語: Atlantic Salmon, ドイツ語: Atlantischer Lachs)は、サケ目サケ科に属する魚である。各国の北大西洋とその流入河川に広く分布する。タイセイヨウザケと連濁して発音したり、英読の仮名転写で「アトランティック(またはアトランチック)サーモン」とも呼ばれる。日本の場合、流通・加工業者や釣り人のみならず、後者のアトランティックサーモンの名で知られることが多い。

元来英語の"Salmon"や同系の欧州の語彙が指す魚はこの種である。そのため欧州やアフリカ諸国、中近東といったユーラシア大陸西部では、単に英語で"Salmon"といえば通常このタイセイヨウサケ(またはタイセイヨウサケ属の同属他種との交配も含む多様な人為的改良種)のことを指し、マレーシアや中国、台湾、日本などユーラシア大陸東部のアジア諸国の多くではシロザケを主としてタイヘイヨウサケ属(Oncorhynchus)を指すことが一般的である。

現在ではダムの建設や水質汚染により野生個体群の資源量が減少したことと、海中飼育が容易で飼料の種類や飼育方法により食味を調整しやすく、天然漁獲の個体と違い寄生虫の懸念が少ないため、市場に流通する大半が養殖物である。