pt-BR

nomes no trilho de navegação

ピグミーオウギハクジラ(ピグミー扇歯鯨、Mesoplodon peruvianus)はハクジラ亜目アカボウクジラ科オウギハクジラ属に属する小型のクジラである。 ペルー沖など東太平洋の熱帯海域に棲息し、オウギハクジラ属の中では最も小型である。 1991年、新種として報告された。 1991年以前、東太平洋の熱帯海域において Mesoplodon sp. A(オウギハクジラ属の一種A)と呼ばれる未同定のオウギハクジラ類が20例以上報告されていたが、それらはこのピグミーオウギハクジラであったと考えられている。 1990年、メキシコのバハ・カリフォルニア州で採取された腐敗しかけた個体に基づいて、ピグミーオウギハクジラの身体的な特徴が初めて報告されている。

種小名の peruvianus は「ペルーの」を意味する。 和名および英名はピグミーに由来する。 別の英名としては Peruvian Beaked Whale(ペルーのオウギハクジラの意)、Lesser Beak Whale(小型のオウギハクジラの意)などが知られる。 和名でもペルーオウギハクジラと呼ばれることもある。

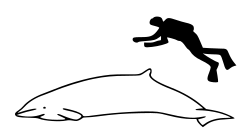

ピグミーオウギハクジラの体型はオウギハクジラ類としては典型的な紡錘形であるが、尾の部分はがっしりしている。 頭部メロンは若干膨らんでおり、口吻は短い。 下顎には2本の歯が生えているが、上顎には生えてはいない。

全体的な体色は灰色であり、背側は濃い灰色、腹側は明るい灰色である。 特に下顎、喉、生殖器の周囲などが白に近い灰色である。 雄の背中には山形の模様があることも多い。

成体の体長は3.4mから3.7mである[CMS]。 産まれた直後の体長は1.4mから1.5mである。

目撃例や座礁例から推測すると、東太平洋の熱帯海域であるメキシコのバハ・カリフォルニア州からペルーまでの近海に棲息すると考えられる。 ニュージーランドにおける座礁例が報告されているため、西太平洋にも棲息する可能性がある。

全生息数は不明である。 IUCNのレッドリストでは「データ不足」 (DD - Data Deficient) に分類されている。

ほとんど不明である。 小さな群を成して行動する様子が観察されている。 多くのアカボウクジラ類はイカなどの頭足類を捕食することが知られているが、少なくともある個体の胃からは魚類が見つかっているため、魚類を捕食する可能性もある。

ペルー近海に関しては刺し網による混獲の影響が懸念される。 しかし生息数に影響を与え得る規模なのかどうかなど、詳細は不明である。

ピグミーオウギハクジラ(ピグミー扇歯鯨、Mesoplodon peruvianus)はハクジラ亜目アカボウクジラ科オウギハクジラ属に属する小型のクジラである。 ペルー沖など東太平洋の熱帯海域に棲息し、オウギハクジラ属の中では最も小型である。 1991年、新種として報告された。 1991年以前、東太平洋の熱帯海域において Mesoplodon sp. A(オウギハクジラ属の一種A)と呼ばれる未同定のオウギハクジラ類が20例以上報告されていたが、それらはこのピグミーオウギハクジラであったと考えられている。 1990年、メキシコのバハ・カリフォルニア州で採取された腐敗しかけた個体に基づいて、ピグミーオウギハクジラの身体的な特徴が初めて報告されている。

種小名の peruvianus は「ペルーの」を意味する。 和名および英名はピグミーに由来する。 別の英名としては Peruvian Beaked Whale(ペルーのオウギハクジラの意)、Lesser Beak Whale(小型のオウギハクジラの意)などが知られる。 和名でもペルーオウギハクジラと呼ばれることもある。